- さいたま赤十字病院

- 診療科・センター・部門

- 診療科

- 整形外科

整形外科

お知らせ

学会等により休診となる場合がありますので、平日の午後、時間内に外来にお問い合わせください。診療科の紹介

整形外科は手術による治療を中心に行っております。高度な手術治療を提供することを目的として、当科では脊椎・脊髄外科、股関節外科、膝関節外科、手・上肢の外科、外傷外科各分野におけるスペシャリストが中心となって診療を行っております。近年では手術件数が増加傾向にあり、各種マスコミの発表するランキングにも取り上げられていることや交通の要衝である大宮に位置することから、東北地方、上信越地方、都内からの患者さんも増加しております。当科で行われている手術治療の特徴は、下記項目をご覧ください。

人工関節

手術適応

さまざまな股関節疾患に共通する症状として、痛み、可動域制限(自分の足なのに触れない部分がある、爪切り、靴下はきが不自由、低い椅子に座れない、正座ができない、座礼ができないなど和式の生活ができない)、歩行能力の低下、左右の脚長差、さらには股関節疾患に原因する腰痛や膝痛、歩容異常、姿勢異常があげられます。これらの症状が複合して日常生活動作の困難が引き起こされています。症状の原因は何なのか、それを改善する方法はいかなるものか、そしてその方法を具体的にいつ行うのがよいのか。それらの疑問に対して明快に答えること、それがわれわれ専門医の仕事と考えています。疾患の原因はひとりひとりことなっています。また現在の病期(一般的には、前期・初期・進行期・末期と分類される)はどれなのか、どのような治療を受けてどんなふうになりたいか、何をしたいかという治療目標もひとりひとり別個に考えなくてはなりません。

ですから、股関節の治療は、専門医がひとりひとりの患者さんから話をうかがい、細かく診察し、検査を行い、症状の経過を観察しながらすべての要素を総合して方針を立てることが必要になってきます。

最近多数のマスコミが人工股関節の話題を取り上げるようになり、股関節痛に苦しむ方々に薄光が差し込みかけたかに見えます。「人工股関節センター」を標榜して多数の患者さんに人工股関節全置換術を行う施設が股関節疾患の存在を世にアピールしたことで股関節の疼痛の存在が一般に認知されつつあるように思われるからです。しかし、人工股関節全置換術は患者さんにとっては最終手段であるべきとわれわれは考えています。

日本人の股関節は先天性の股関節脱臼や臼蓋形成不全から症状が進行して高度な骨の変形と、それをかばうように機能する筋・腱組織の発達によって経過とともに症状が多彩に変化します。特に青壮年期の患者さんにとっては、股関節の自己再生をはかる骨切り手術の適応が可能かどうかを慎重に検討するべきです。その適応がない場合にも疼痛が軽減する傾向の出現を期待してある期間経過観察することが重要です。消炎鎮痛剤の投与や杖等による免荷も試みられるべきです。それらのいずれもが、患者さんにとって有益でない場合に限って人工股関節全置換術が行われるべきであるとわれわれは考えています。当院では高度な技術を要する各種骨切り手術も行っており、自分の骨や関節で生活できる満足感を多くの患者さんに感じて頂いております。したがって、股関節に痛みがある青壮年期の患者さんは、人工股関節置換術しか行わない施設ではなく、当院のように骨切り手術骨が可能な施設で股関節疾患専門医のていねいな診察を受けることが非常に重要で、適切な手術方法や手術時期に関するアドバイスを受けてください。「人工関節センター」という標榜は「当院では骨切り手術はしません」と言う意思表示である場合もあり、はじめから人工股関節手術が一番よいときめてかからずに別の治療方法の可能性について専門医の意見を求めるべきでしょう。

60歳以上の中高年者、あるいはそれ以下の年齢層の方でも、すでに骨切り手術を受けたけれども除痛効果が失われた方、骨切り手術の適応がない方、外傷後の方、広範囲の大腿骨頭壊死症の方、関節リウマチをはじめとする膠原病で骨・関節そのものの破壊が進行している方には関節の再生を期待することが困難です。人工股関節全置換術はこういった方の股関節再建には絶大な効果が期待できます。除痛効果ばかりでなく、関節可動域の獲得、下肢長の調整も可能です。

また高齢者の方で、自分は手術を受けるには高齢に過ぎると半ば自分で決めてかかっていらっしゃる方もおられるかもしれません。しかし、高齢は一つの要素に過ぎません。気概さえしっかりされた方なら、循環器、呼吸器等の診察を当院で受けた後、手術を受けることが可能です。骨質(骨粗鬆症)の問題は技術的に克服可能ですから手術そのものが困難ということはまずありません。高齢化社会を迎え、質の高い人生をおくる上で人工股関節手術は今後ますます注目を浴びると予想されます。

当院では術後早期(翌日または翌々日)からリハビリテーションを開始し、全荷重による歩行許可、脱臼の危険性がほとんどない手術方法で行う手術により、術後も従来からの和式生活(正座や座礼)を許可しております。

人工股関節はひとつの器械であるに過ぎません。初回手術をいつするかは、患者さんが主導して良いでしょう。人生は一度しかなく、自分の人生を自分らしく生きるために股関節の機能を回復させたいというのはごく自然な希望でしょうから。ただしどのような器械にも寿命があり、使われ方にもよりますが10年、20年するうちには何割かの方に部品交換の必要が生じてくるでしょう。部品交換(再置換手術)をいつするのがよいかは、患者さんの症状ばかりでなく専門医の判断が重要であることは論を待ちません。ですから、人工股関節全置換術を当院で受けられた患者さんは、当院のスタッフが責任を持って継続的にフォローアップを行っております。

手術方法

当院ではすべての手術症例に対して最小侵襲手技(MIS;Minimally Invasive Surgery)にて手術を行っております。この手術は、「手術を受ける患者さんの筋肉を切離することなく手術を行う」 という基本理念のもとに、10cm程度の非常に小さな皮膚切開から、予定通りの手術を正確に実行するという、高度な技術です。 われわれは、多大な経験の蓄積のもとに2003年度よりMIS手術を開始し、その結果を同年度の「日本臨床股関節学会 」 に発表すると同時に更なる研究と進歩の道を歩んでいます。MIS手術は手術を受ける患者さんにとって最も大きな恩恵があります。 手術時間は従来手術と同様です。術中出血はむしろ少なく、自己血貯血可能であった患者さんは、ほとんど他家血輸血を必要としません。手術後の離床やリハビリテーションのスピードアップ、禁忌肢位(生活動作や姿勢の制限)の廃止、患者さんの積極的な自動運動を奨励するなど、 いま人工股関節医療の現場で革命が起こりつつあるのです。術後のリハビリテーション・プロトコル、看護手順、クリニカル・パスも 大きな影響を受け、新しい人工股関節時代の幕開けを当院整形外科すべての医療スタッフが創出しています。また、手術進入路に関してはほぼ全例に前方アプローチで手術を行っており、手術中に関節安定性(どんな肢位でも脱臼しないこと)を確認することで手術後の肢位制限を皆無または最小限度としております。また、両側罹患(両方の股関節が痛い)の患者さんに対しては、両側同時手術を行っております。両側同時手術の有効性はすでに学会 報告しておりますが、他の施設からの報告でも同様に有効性が確認されております。片側手術より1週間程度入院期間が延びるだけで、リハビリテーション上の問題はありません。むしろ両側罹患の片側手術では非手術側のさまざまな制限を受けて日常生活機能の本質的改善は期待できません。手術合併症も同程度です(血栓症の発生頻度については同様またはむしろ少ない傾向にあります。また、片側手術の場合、左右の脚長差がむしろ拡大する場合もありますが、両側同時手術により脚長を同じ長さにすることが可能です。手術を二回受けるというのは精神的にも肉体的にも負担が大きいでしょう。医療費も片側手術の2倍ではなく1.5倍程度にとどまるため、医療経済上のアドバンテージも含めて、患者サイドからは有効性の高い治療法といえるでしょう。

リハビリテーション

人工股関節全置換術後のリハビリテーションは退院後生活の成否を決定づける重要なファクターの一つです。当院のリハビリテーションは患者さん、医師、理学療法士、看護師が一体となって行われております。当院のリハビリテーションの特徴

- 患者さんの病歴、手術前の股関節可動域、筋力、歩容の把握

- 詳細な手術中の所見記録(股関節最大可動域、安定性)の共有

- 職業や日常生活における個人的目標の設定

特殊な症例を除いて、当院では前方アプローチで手術を行っておりますので、手術後脱臼の心配はありません。当院での手術方法は、筋肉や腱の切離を行わないうえ、後方関節包を温存する高度なMISアプローチであるため本質的に手術後の疼痛が少ないこと、また常勤麻酔科医による手術後疼痛管理が適切に行われていることとあいまって、手術後の疼痛は劇的に軽減されます。したがって、脱臼を心配することなく積極的な可動域訓練を行い、筋肉の疼痛も少ないので積極的な歩行訓練が可能です。

リハビリテーション4つのゴール

- T字杖にて平地を400m歩きとおす

- 床から立ち上がることができる

- 階段の昇降ができる

- 靴下をはくことができる(可能なら爪切りも)

この四点のゴールが達成されていれば、退院しても問題なく日常生活が送れることでしょう。しかし我々は第二の目標である、歩容(歩く姿)の改善も劣らず大切であると考えています。股関節の疼痛、可動域制限、脚短縮などの障害と長期にわたって共存してきた患者さんにとって、障害はすでに体の一部となっており、無意識のうちに体の各部分がそれらの障害を代償すべく働いています。その不自然な「くせ」を矯正して「美しい姿で歩く」ことがリハビリテーションを最終目標になるはずです。この点の改善はいわば脳が発信する歩行プログラムの組み替えであり、体幹、膝、骨盤のリズミカルな共同運動を全体として鳥瞰し、体の各部分を調節してふたたび統合するという最も困難な作業です。莫大な時間と、患者さんの自己修練が必要であり、とても短時間でできるものではありませんので、長期目標といってよいでしょう。入院期間が短い施設ではこの重要な作業が割愛されており、その結果が股関節の痛みはないが、歩容が悪い、腰が痛い、膝が痛いなどの余病の併発が懸念されることになります。当院ではこの問題に対処するために二つのアプローチをとっております。

その一つは全スタッフが集まり、毎週行われる合同リハビリテーションカンファレスです。そこでは各患者さんの問題点、解決方法を評価するためにすべてのスタッフからの提言がなされ、実際のリハビリテーションに反映されています。スタッフの共通理解のもとに重点的な弱点補強のリハビリテーションが行われております。

手術と同様にリハビリテーションは重要です。われわれはそのことを深く理解し、多大なエネルギーを注いでおります。

もう一つは、リハビリテーションの設備や人材のそろった施設でリハビリテーションを継続する機会を提供することです。入院、外来を問わず時間をかけてリハビリテーションを継続することには深い意味があります。当院での入院期間だけではリハビリテーションの時間や場所は限られております。必要に応じてそれぞれの患者さんに合ったよりよい環境とスタッフを備えた病院やクリニックを紹介しております。

症例供覧

症例1

先天先生股関節脱臼の既往がある患者さんです。50歳を過ぎて股関節の痛み、下肢長の左右差、跛行、靴下はきや爪切りに不自由を感じて手術を希望されました。

先天先生股関節脱臼の既往がある患者さんです。50歳を過ぎて股関節の痛み、下肢長の左右差、跛行、靴下はきや爪切りに不自由を感じて手術を希望されました。 手術では2cm程度の脚延長で脚長がそろいました。疼痛は改善し動きも良好になりました。筋肉の緊張がほぐれるように筋力強化やストレッチを毎日行うよう、退院指導が行われました。

手術では2cm程度の脚延長で脚長がそろいました。疼痛は改善し動きも良好になりました。筋肉の緊張がほぐれるように筋力強化やストレッチを毎日行うよう、退院指導が行われました。症例2

両側変形性股関節症の患者さんです。両股関節の可動域制限と疼痛が高度でした。

両側変形性股関節症の患者さんです。両股関節の可動域制限と疼痛が高度でした。 両側を一度に手術してリハビリテーションを行うことで、脚長差もなく、関節可動域の改善も良好です。入院期間は片則の場合より1週間程度長くなりますが、最終的な機能は片方ずつ手術をするよりはるかに優れています。

両側を一度に手術してリハビリテーションを行うことで、脚長差もなく、関節可動域の改善も良好です。入院期間は片則の場合より1週間程度長くなりますが、最終的な機能は片方ずつ手術をするよりはるかに優れています。症例3

先天性股関節脱臼のため小児期に他院で手術を受けている患者さんです。出産や育児を経たあと痛みや歩行困難が増強し、車椅子で来院されました。脚長差は2cm以上あり、股関節の変形も高度です。

先天性股関節脱臼のため小児期に他院で手術を受けている患者さんです。出産や育児を経たあと痛みや歩行困難が増強し、車椅子で来院されました。脚長差は2cm以上あり、股関節の変形も高度です。 手術は特殊な人工股関節を使用し、脚長差と筋肉のバランスを調整しました。筋力の低下が著明であったので、病状が落ち着いた後、県立リハビリテーションセンターに転院して一段とよい環境で訓練を継続されました。そのおかげで手術後三ヶ月の時点では杖もなく歩いて来院されました。

手術は特殊な人工股関節を使用し、脚長差と筋肉のバランスを調整しました。筋力の低下が著明であったので、病状が落ち着いた後、県立リハビリテーションセンターに転院して一段とよい環境で訓練を継続されました。そのおかげで手術後三ヶ月の時点では杖もなく歩いて来院されました。症例4

30年以上前に他院で手術された患者さんですが、人工関節がゆるんでしまい、痛いばかりか「ごろごろ音がする」とのことで車椅子で来院されました。ご高齢でもあり、心疾患や糖尿病の管理が必要なので各科の充実する当院への紹介となりました。

30年以上前に他院で手術された患者さんですが、人工関節がゆるんでしまい、痛いばかりか「ごろごろ音がする」とのことで車椅子で来院されました。ご高齢でもあり、心疾患や糖尿病の管理が必要なので各科の充実する当院への紹介となりました。 手術では骨盤骨の骨欠損を同種骨移植で補完したうえで、新しい人工関節を設置しました。病状が安定した後、紹介元の病院でリハビリテーションを継続され、杖で歩けるまでに回復されました。

手術では骨盤骨の骨欠損を同種骨移植で補完したうえで、新しい人工関節を設置しました。病状が安定した後、紹介元の病院でリハビリテーションを継続され、杖で歩けるまでに回復されました。症例5

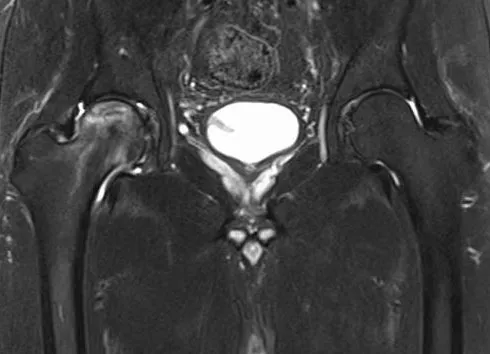

大腿骨頭壊死の診断で来院された壮年期の男性です。脚立に上がって仕事をしたり、時には重量物の運搬も行います。痛みが強く、仕事に支障があるため治療を希望されました。MRI検査では、大腿骨頭の荷重部局所の壊死が認められました。

大腿骨頭壊死の診断で来院された壮年期の男性です。脚立に上がって仕事をしたり、時には重量物の運搬も行います。痛みが強く、仕事に支障があるため治療を希望されました。MRI検査では、大腿骨頭の荷重部局所の壊死が認められました。 手術は「表面置換術」を行いました。健常な骨組織はすべて温存し、関節の表面のみを金属で置換する手術です。患者さん側の条件と、術者の高度な技術が必要です。国内でも良好な中長期成績が報告されており、通常の人工関節手術の術後に起こる骨萎縮が起こらない点からもすぐれた治療方法です。

手術は「表面置換術」を行いました。健常な骨組織はすべて温存し、関節の表面のみを金属で置換する手術です。患者さん側の条件と、術者の高度な技術が必要です。国内でも良好な中長期成績が報告されており、通常の人工関節手術の術後に起こる骨萎縮が起こらない点からもすぐれた治療方法です。症例6

28歳女性、右股関節臼蓋形成不全です。単純レントゲン像では軟骨は保たれています。

28歳女性、右股関節臼蓋形成不全です。単純レントゲン像では軟骨は保たれています。 しかしMRI検査でで関節唇の損傷がみられました。

しかしMRI検査でで関節唇の損傷がみられました。 臼蓋回転骨切り術(RAO)を行いました。入院期間は6週間程度です。

臼蓋回転骨切り術(RAO)を行いました。入院期間は6週間程度です。 手術後1年、骨切部の骨癒合も得られ、スクリューを抜去しました。臼蓋は正常になっています。

手術後1年、骨切部の骨癒合も得られ、スクリューを抜去しました。臼蓋は正常になっています。治療経過例

- 診療予約を取ります。

- 外来受診して、主治医の診察を受けます。痛みや可動域制限、歩行障害、日常生活動作の困難度を評価してさまざまな治療法を医師が提案します。

- 以下は、手術治療となった場合についての流れを記述します。

- まず、スクリーニング検査を行います。心電図、血液検査、尿検査で大きな異常がないかどうかを確かめます。極端な貧血がなく、心機能が保たれていれば、自己血貯血の説明をします。自己血貯血とは、手術前にあらかじめ自分の血液を貯血しておくことで、こうすることにより手術に際して他家血輸血を回避しようとするものです。自己の血液輸血ですので、アレルギーや血清肝炎等の感染症の心配はありません。 通常、

- 片側手術の場合:400ml×1回

- 両側手術の場合:400ml×2回 の貯血を行います。

- スクリーニング検査で、何らかの異常がみられた患者さんには、その異常の内容により整形外科主治医が各専門内科に紹介状を書きます。患者さんは各専門医を受診していただき、手術に際して問題がないかどうかを検討します。このとき、心臓エコー等のさらに精密な検査を行うことがあります。既往歴があり、他の医療機関で継続的な治療を受けていた場合にはその医療機関からの紹介状を持ってきていただくことになります。

- 現在服用している薬剤を確認します。投与量の調節が必要な薬剤については、投与していただいてる医師あてに、整形外科主治医が紹介状を書き、病状等についての問い合わせを行いますので、その紹介状をもって、各医師を受診してください。

- すべての問題が明確になり、手術に特段の危険が伴わないことが明らかになった場合、手術の日程、それからさかのぼって自己血貯血の日程、さらに麻酔科医師の受診の日程を決定いたします。

- 入院は、前日または前々日です。

- 入院後は、各スタッフより標準的な治療の流れについて記載した「クリニカルパス」に基づく説明があります。

- 入院期間は各個人で異なります。一番差が出るのはリハビリテーションの進行度合いです。リハビリテーションを十分受けないまま退院すると、退院後に困ることになります。逆に、リハビリテーションのゴールに達した後に入院している必要はありません。リハビリの進行が早い方は、手術後10日から2週間で退院できるのも事実です。しかし、病歴が長く、さまざまな訓練をくりかえしおこなったほうがよい方もいますので、一律に入院期間が短いのがよいことととらえるのは誤りです。

人工膝関節置換術手術

適応〜まずは専門的かつ正確な診断を!

中高齢者で膝の痛みに悩み医療機関で治療を受ける方は日本全国で100万人以上いると言われています。そのうち最も多いのが、「変形性膝関節症」という、膝を作っている太ももの骨(大腿骨)とスネの骨(脛骨)の軟骨が、年齢や体重などさまざまな原因ですり減っていく疾患です。 ただし、これ以外にも、「関節リウマチ」、「大腿骨の骨壊死」、「膝の骨折の後の変形」、「半月板損傷」、「鵞足炎」、「痛風」、「偽痛風」、など色々な原因で膝の痛みは生じます。

まず大切なことは、患者さんの痛みの原因が、骨や軟骨が傷んで生じているものなのか、それとも筋力の不足や使い方の問題で筋(すじ)の炎症を生じているものなのか、関節に炎症が生じてしまい、水が貯まって腫れて痛いのか、それらが複合していないか等、それらを専門的かつ正しく診断することから膝の治療は始まるとお考えください。

ここからは変形性膝関節症と診断された場合のお話です。

変形性膝関節症の場合、鎮痛薬の内服、関節注射、ダイエット、筋力強化訓練、あるいは逆に膝の安静や杖の使用など、患者さんにとって必要な保存的治療(手術によらない治療)がまず行われるべきでしょう。そして保存的治療が、残念ながら効果がない場合、手術治療が適応となります。手術治療には、自分の骨を温存する「骨切り術」と、表面の軟骨をインプラントに置き換える「人工関節置換術」に分けられます。「骨切り術」は、比較的年齢が若く、靭帯もしっかりしており、軟骨の磨り減りが重度でない場合に適応になります。自分の骨を温存して治療できる素晴らしい手術なのですが、逆に結果が良くない例も散見され、施設や術者による成績のぶれがあることもまた事実です。

一方、「人工膝関節置換術」は、年齢や変形の程度を問わず、骨・軟骨由来の痛み・変形に対する切り札として適応となります。成績は前述の骨切り術に比べ極めて安定しており、多くの良好な長期成績が報告されています。

特に高齢者で、変形性膝関節症のために歩行がつらい、長く歩けない、動くたびに痛い、ひどい場合は寝たきりに近い状態となることは決して珍しいことではありません。痛みや変形で、歩容(歩くバランス)が悪くなると、転倒して骨折するリスクも大きくなります。また、動けなくなってきて困るのは、本人だけではありません。介護をする家族などにも大きな負担となってきます。

医療の発展で、平均寿命はかなり延びておりますが、大切なのは高齢となっても、自分のことは自分で出来る能力を維持する健康寿命です。膝の治療を適切に行わなかったため、歩けなくなり介護や施設が必要となり本人も周りも大変な境遇となる例は実は少なくないのです。 そういう意味では人工膝関節の手術は単に痛みを取るばかりでなく、自分を含めた周りの生活にもよい影響をもたらします。自分の足で立って歩き続けたいという方が、適切なタイミングで適切な治療を受けられるよう、当科では医師はもちろんスタッフ一丸となって治療していきます。

手術方法

膝の真ん中に約12〜15センチの切開をつけて、傷んだ軟骨・骨の表面を削って取り除きます。そこに、正常な膝の表面と同じ形をしたインプラントを大腿骨、脛骨に骨専用セメントという接着剤で取り付けます。(下図参照)通常の変形性膝関節症であれば、切開を入れてから傷を縫い終わるまで約1時間から1時間半で終了します。

麻酔は麻酔科専門医による全身麻酔で行いますので、手術そのものは眠っている間に終わります。

また手術中および手術後の出血に備えて、貧血がない方はあらかじめ自己血を採血して保存しておき手術後に戻す、いわゆる「自己血輸血」を行います。

初めのうちはベッドからの上がり降りも大変ですが、1〜2週間もすれば歩行器で病棟内を、3〜4週もすれば一本杖で歩けるようになります。

一本杖または杖なし歩行がある程度(連続100m程度)可能となれば、退院してよい段階です。

変形性膝関節症は、両膝とも悪くなる人が多い疾患です。

当院では両膝とも悪い人に対しては、肉体的・精神的不安が一度で済むように、両膝同時に手術を行っていますが、片膝の手術の患者さんと両膝の手術の患者さんで入院期間は大きく変わることはありません。

入院期間に影響するのは、むしろ手術前の筋力低下の程度や、人それぞれに異なる痛みの感じ方のほうです。

高齢でリハビリ期間を十分とってから家に帰りたいという方には、手術後しばらくしてからリハビリを専門に行ってくれる病院へ紹介転院することも可能です。

手術の合併症

人工膝関節置換術は基本的に失敗というものがない手術です。手術して歩けなくなるという事態は、まず心配しなくてよいと思います。

ただし、術前に理解しておくべき合併症はいくつかあります。

人工膝関節置換術で主に生じる可能性がある合併症は以下の通りです。

- 出血

骨は血液に富んだ組織ですので、骨の切除部分からは必ず多かれ少なかれ出血します。手術中・手術後にある程度貧血が進むため、可能であれば手術前に自己血を、無理であれば他家血を使用します。 - 感染症

どんな手術でも、まず乗り越える必要があるのは、傷が化膿せずに、しっかりきれいに治ることです。当院ではバイオクリーンルームという無菌の手術室を備えており、人工関節手術はその部屋で行われます。また手術中、術後には抗生物質の予防的投与も行います。 それにも関わらず感染症が疑われる場合は、抗生物質の長期投与や再手術を行うこともゼロではありません。

また入院・手術中は問題なくても、年数を経て身体の別の場所から、(例えば虫歯や扁桃腺などから)細菌が侵入し血液の中を通って人工関節に感染する遅発性感染というものもあります。 - 深部静脈血栓症・肺塞栓症

近年「エコノミークラス症候群」などで知られる血栓という血の塊による合併症です。大きな血栓が出来、肺に詰まると呼吸困難や生命の危険も起こしかねません。

骨折や人工関節など下肢・骨盤の手術では通常より生じやすいと言われているため、十分な予防が必要です。

当科では、血栓予防に有効であると報告されている、術中・術後の包帯や空気圧迫装置による予防、血栓防止薬に予防、患者さん本人による足関節の自動運動による予防(これが一番重要です)をすべて行うようにしております。 - 人工膝関節のゆるみ・寿命

人工膝関節手術の長期成績は安定しており、概ね20年で90〜98%程度と報告されています。20年前にこの手術を受けた100人の人の内、何事もない人が90〜98人、逆に、その間に何らかの理由で再手術を受けた割合が2〜10人程度という意味です。

20年前の機種・手術でその成績ですので、医療器械・手術テクニックが発達した現在では、さらに良い成績になると考えられます。

素材は年々優れたものが出てきており、20年どころか30年、40年を期待させるインプラントが出てきています。

当科では長期成績の出ているインプラントを使用しておりますのでご安心ください。

実際の症例

正常の膝関節

正常の膝関節 変形性膝関節症のレントゲン

変形性膝関節症のレントゲン関節の隙間はなくなり、骨同士がぶつかっているように見えます

人工膝関節術後のレントゲン

人工膝関節術後のレントゲン白い部分が金属のインプラントです。金属と骨の間の薄い白い部分が骨セメントです。

金属同士の間にはポリエチレンという素材のクッション材が軟骨の代わりとして挟んであります。

金属同士の間にはポリエチレンという素材のクッション材が軟骨の代わりとして挟んであります。

はじめに

さいたま赤十字病院整形外科では、股関節、膝関節、上肢(指、肘、肩)関節、それぞれの分野の専門医による最高の技術と経験およびチームワークによって、すべての種類の人工関節手術をおこなっております。平成25年度は人工股関節置換術210件、人工膝関節置換術166件の手術件数となり、全国でもトップレベルの手術症例数となりました。2014年4月からは整形外科医師が13名となります。出来るだけ多くの患者さまのご期待に添えるよう全スタッフ一丸となって質の高い医療の実現に取り組んでゆく所存です。

当院には人工関節手術および心臓外科手術のみに限定された手術室(バイオクリーンルーム;Biologically CleanRoom)が備えられているばかりか、13名の整形外 科常勤医師に加え、麻酔科の専門医師、循環器内科の専門医師によるCCU、高度救命救急センターの専門医師によるICU(集中治療室)など第3次救急医療を常に想定した設備およ びスタッフを24時間提供しております。

高度な知識と技術をそなえたリハビリテーションスタッフや情熱にあふ れた看護師をはじめ、すべての医療スタッフが一丸となって、高度な医療を実現にするために日夜患者さまを支えています。 これらすべての施設やマンパワーは、いずれも不可欠なものであるとの信念とともに、常に最先端の医療をめざして日 夜努力を惜しみません。

当科では、患者さまに不利益をもたらす可能性のある実験的医療は行っておりません。また、使用する医療材料は長期成績が確立され、品質が保証さた製品のみを使用しております。

まず考えたいこと

現在までに実用化され、さらに長期にわたって良好な成績をおさめてきた実績のある人工関節は、 人工股関節、人工膝関節、人工肩関節、人工肘関節、人工指関節です。これらの人工関節の手術は、整形外科専門医が行うべきであることは当然であるとしても、 人工股関節は股関節専門医が、人工膝関節は膝関節専門医が、また人工肩、肘、指関節は上肢専門医が手術することが重要です。さらにこれら三分野について複数の専門医がすべてそろった整形外科は稀有であることをご認識ください。人工関節手術は専門医による高度な技術や経験が絶対的に必要ですがそれだけでは十分でありません。 最適の設備、そして多くの優秀なスタッフに支えられて始めて可能な手術であるということを忘れてはなりません。 いかに優れた整形外科医チームでもそれだけで行える手術ではないのです。設備のうえから言うと、一般の手術室と比較してはるかに高い清潔度を保つことの出来るバイオクリーンルームの設備があるか どうかは人工関節手術を受けるうえでは絶対的に重要で見逃すことの出来ない点です。 その理由は、手術に関連した深部感染の危険性を極限まで低下させることのできる設備はバイオクリーンルームをおいてほかにないからです。当院での人工関節手術では全例においてこの設備をフルに活用しております。

手術を受ける前からあらかじめわかっている疾患リスク(糖尿病、心肺疾患など)を周術期(手術の前後の期間)において正確に評価し管理することができるかど うか、 また不測の事態においても最善の対策を瞬時に計画、立案、実行する態勢が完備しているかどうかは、手術を受けようと考える患者さまにとっては 最重要な関心事のひとつでしょう。 当院は3次救急救命病院としてICU病棟を完備し、救急医学科を中心として24時間休みなく機能しております。近隣の医療機関からの重症症例の転送依頼を24時間受け容れる能力のある 総合病院であり、それにふさわしいスタッフを完備しております。すなわち、当院では内科(一般内科、循環器内科、呼吸器内科、消化器内科、腎臓内科、血液内科、膠原病内科、神経内科等)、外科(消化器外科、乳腺科、脳神経外科、心臓血管外科、呼吸器外科)の主要な科で専門医がすべて網羅されているうえに、眼科、形成外科、泌尿器科、産婦人科、 心療内科等の局所分野の専門医もすべて揃っています。われわれは全科の専門医と緊密な連絡を取りながら、一人一人の患者さまの病態に合わせて、 整形外科医専門医としての能力を発揮できる環境で自信を もって専門分野の治療にあたっております。

また優秀で鍛錬されたコ・メディカル(リハビ リテーションスタッフ、看護スタッフ、放射線科スタッフ、医療器械のエンジニア等)が重要です。彼ら、彼女らが情熱的に活動し、 その熱意と技術が世界的に評価されていることは、近年日本国内の災害時の医療救護みならず、全世界での戦乱、騒乱、災害時の国際救援活動で世界各国の赤十字社のスタッフが常に信頼されかつその献身的な活動姿勢が高く評価されていることはつとに有名です。

人工関節の手術は、手術 のための入院生活はもちろん大切ですが、それと同時に手術後の定期通院はさらに大切と申し上げなければなりません。 手術を受けた患者さまと手術を行ったスタッフの関係は患者さまの一生涯にわたって継続させていただきたいからです。 われわれと患者さまとの間の命の絆は一生涯のものと考えていただきたいのです。人間誰しも齢を重ね、それとともに関節だけではなくさまざまの臓器に疾患を 抱え、 また不慮の怪我に遭遇しないとも限りません。しかしその病気や怪我の診断や治療は、可能な限り人工関節を受けた病院で一元的に受けるのが理想的でしょう。 手術を受けた患者さまに関する、データや病歴は完全に保存されており、それらは疾患治療の大事なヒントとなることでしょう。整形外科単科しかない施設で手術を受けた方は、人間の体は一つであるにも関わらす、他の疾患と関節疾患を切り離して治療を受けることになるでしょう。繰り返しになりますが、当院はすべての救急疾患に対し、24時間の受付を行っている 3次救急救命病院であり、人工関節手術を受けた患者さまのほとんどすべての病態に対応することができます。 以上のような事実を考慮すると、人工関節手術は当院のような専門スタッフや設備、24時間第3次救急体制の完備した総合病院で受けられることが最善であるこ とは もはや自明でしょう。

最新の材料科学や加工技術のテクノロジーが注ぎ込まれた精密機械としての最新の人工関節の寿命は、今や20年以上、30年と期待されつつあります。このことは、人工関節の寿命がともすると一人の医師の現役寿命を超えることを意味しており、「手術してくれた医師が引退した、あるいは転勤したために、引き続き診療してくれる先生がいない」といった事態が起こりうることを意味しております。確実な後継者、後任者のいない医療機関で手術を受けた患者さまにとって手術後の長期フォローアップの欠落は切実な問題です。当科は東京大学整形外科教室、東京医科歯科大学整形外科教室の重点関連病院であり、各専門医が継続的に駐在して患者さまのフォローアップを行っておりますので、安心して通院してください。

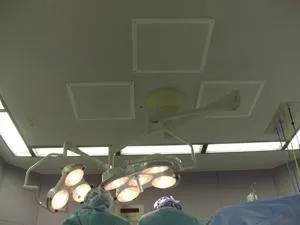

バイオクリーンルーム

当院のバイオクリーンルーム(BCR; Biologically Clean Room)は、極限まで清潔な手術環境が必要な人工関節手術、心臓手術のための無菌手術室システムです。なかでも当センターのシステムは、天井に設置した30枚のHEPA(ヘパ)フィルターパネルから清浄な層流気流が術野に向かって毎秒30cmで吹き出されるダウンフロー・ユニットであり、超清潔手術を実現するための、最も合理的でデラックスなシステムです。また室内の温度管理も完璧で、整形外科医がベストコンディションで腕をふるえる、まさに理想の手術環境といえましょう。われわれは空気清浄度のチェックを定期的に行っていますが、その結果は米国航空宇宙局(NASA)で定められているクラス100(0.5ミクロン(0.0005mm)以上の浮遊物質の数を、1立方フィートあたり100個以下に保った清潔な部屋)という、世界のクリーンルームの中でも高いレベルを常に達成しています。 また、すべての人工関節手術に際して、チャンレー・ガウンと呼ばれる全面を清潔に保てる術衣を使用しています。通常の術衣では術者の上肢や前面しか清潔に保たれないのに比べ、チャンレー・ガウンは術者の体全体をすっぽりと包み込むことにより、術者の全身を清潔にします。まるで「宇宙服」を思わせる姿で手術を行うのですが、 このような万端の準備をしてからでないと人工関節手術を行うべきではありません。人工関節手術を受ける場合には、その施設にどういったレベルのバイオクリーンルーム施設が実際にあるのかどうか、チャンレー・ガウンを使用しているのかどうか、患者さま自身で確認してください。 当科での人工関節手術はすべてこのバイオクリーンルームで、チャンレー・ガウンを使用して行われており、手術室での感染の危険性はきわめて少ないと思われます。このようなシステムを維持するために我々は多大なランニングコストを費やしています。清潔な手術を行うことは、なによりも患者さまの術後感染を防御するための必要不可欠な経費と考えており、その信念は揺らぐことがありません。 まず普通の手術室を見てみましょう。天井に四角いパネルが3枚あるのがわかりますか?ここから清浄な空気が出ています。

まず普通の手術室を見てみましょう。天井に四角いパネルが3枚あるのがわかりますか?ここから清浄な空気が出ています。 さて、人工関節の手術を行うバイオ・クリーンルーム(BCR; Biologically Clean Room)は全部で12ある手術室の一番奥まった位置に設置されています。普通の手術室とは別の清潔プロトコルで管理されています。

さて、人工関節の手術を行うバイオ・クリーンルーム(BCR; Biologically Clean Room)は全部で12ある手術室の一番奥まった位置に設置されています。普通の手術室とは別の清潔プロトコルで管理されています。 扉を入ると前室ですが、そこにはスタッフが手術中に使うチャンレーヘルメットが置いてあります。人工股関節の手術に情熱を傾けた英国人医師、Dr. Charnleyの名前を冠したヘルメットですが、これを使った手術によって清潔な状態で手術が可能です。

扉を入ると前室ですが、そこにはスタッフが手術中に使うチャンレーヘルメットが置いてあります。人工股関節の手術に情熱を傾けた英国人医師、Dr. Charnleyの名前を冠したヘルメットですが、これを使った手術によって清潔な状態で手術が可能です。 バイオ・クリーンルームの天井です。天井にはなんと30枚のパネル(普通の手術室の10倍があり、中には空気清浄装置が埋め込まれています。部屋の清浄度は常に米国航空宇宙局で定められているクラス100をクリア。天井全体から清浄な空気が吹き下ろされ、四隅のダクトから排出されるべく空気の通路は完全にコントロールされています。

バイオ・クリーンルームの天井です。天井にはなんと30枚のパネル(普通の手術室の10倍があり、中には空気清浄装置が埋め込まれています。部屋の清浄度は常に米国航空宇宙局で定められているクラス100をクリア。天井全体から清浄な空気が吹き下ろされ、四隅のダクトから排出されるべく空気の通路は完全にコントロールされています。

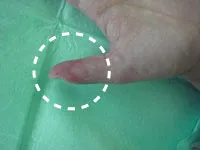

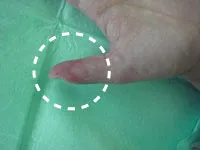

チャンレー・ヘルメットおよびチャンレー・ガウンを装着した4人の医師が人工関節の手術に取り組んでいます。このような装備によりスタッフの体全体が清潔区域です。迅速、丁寧、安全な手術が可能であることは論を待ちません。

清浄な環境のもと熟練した多くの専門スタッフの共同作業で、正確な手術が行われています。

清浄な環境のもと熟練した多くの専門スタッフの共同作業で、正確な手術が行われています。脊椎・脊髄疾患専門外来

地域中核病院として、腰部脊柱管狭窄症、腰椎すべり症、頚椎症性脊髄症、頚椎椎間板ヘルニア、腰椎椎間板ヘルニア、頚椎・胸椎後縦靭帯骨化症、胸椎黄色靭帯骨化症、脊髄腫瘍などの変性疾患、また高齢化にともない増加している骨粗しょう症性脊椎骨折など多岐にわたる脊椎・脊髄疾患の診療、保存治療、手術治療を行っています。

また、当院は3次救急指定病院であり、脊椎破裂骨折、脱臼骨折といった脊椎外傷の緊急手術治療も行っています。

治療の基本は内服や注射、装具療法などの保存療法です。十分な保存治療を行っても、患者様の日常生活や仕事にとって障害となっている場合は、病状の説明を行った上で、適切なタイミングで手術を行います。

近年の手術技術の進歩や、脊椎インプラントの改良に伴って、治療の選択肢は広がりつつあります。患者様に満足していただけるよう、十分なインフォームドコンセントを心がけて、日々努力しています。また、地域の医院や診療所などの医用機関と連携し、手術後も安心して治療継続ができるよう配慮いたします。

脊椎・脊髄疾患でお困りの方はご相談ください。

腰椎椎間板ヘルニアは急に発症することが多く、痛みを伴い、時に日常生活に大きな支障となる疾患です。当院ではMRI等により迅速な診断をしてから、まずは保存治療(痛み止めや坐薬の使用、あるいは神経ブロック等)を進めます。多くの場合は保存療法で症状が改善します。しかし、発症早期でも痛みが強い場合、保存治療を行っても痛みの改善が十分でない場合、治療中に下肢の麻痺となった場合、さらに膀胱直腸障害(排尿や排便の障害)となった場合には早期の手術治療を選択します。

腰椎椎間板ヘルニアに対する手術は、椎間板摘出術(Love法)を行っています。腰を小切開して、ヘルニア塊を摘出し神経の圧迫を取り除きます。下肢(あし)の痛みは手術後から軽くなるため、手術翌日から歩行を開始します。入院期間は1週間程度です。

症状の軽い方は頚椎カラー装具を着用してくびを保護したり、内服薬による治療を行います。手足の症状が重くなったり、急に進行している方には頚椎手術を行います。手術方法は棘突起縦割式椎弓形成術(きょくとっきじゅうかつしきついきゅうけいせいじゅつ)といって、くびの後ろから脊髄神経の通り道を広げる方法を原則としています。頚椎の変形が強い場合やズレのある場合は、スクリューを用いた脊椎固定術を併用します。入院期間は2週間程度です。

下肢の麻痺や痛みなど神経症状がない場合は、まず保存的な治療を行います。多くの患者さんは保存治療で症状の改善がみられます。内服や座薬などの痛み止めを使用しつつ、コルセットを作成して骨折が治るまでの2〜3ヶ月間使用します。骨粗しょう症に対する治療(内服や注射)を行っていない場合は開始します。痛みが強く日常生活動作が困難な場合は、10日間〜2週間くらいベッド上で安静にして、痛みが治まったところでコルセットを着けて、起き上がりや歩行などのリハビリテーションを開始します。

十分な保存治療を行っても痛みが取れない場合には、手術を行います。神経麻痺がなく、一定の条件を満たした場合、圧迫骨折には経皮的椎体形成術(けいひてきついたいけいせいじゅつ)を行います。これは、BKP(Balloon Kypho-Plasty:バルーンカイフォプラスティ)と呼ばれる方法で、骨折した椎体の中にバルーン(風船)で空間を作り、その空間に骨セメントを注入して椎体を安定させるというものです。全身麻酔で手術は30分から1時間程度で終わります。手術の傷は小さく、手術後もほとんど痛みを伴いません。手術後数日から1週間で退院が可能です。

下肢の痛みや麻痺など神経症状があり、コルセットによる保存的治療で改善しない場合は、脊椎の除圧術、あるいは除圧固定術といった手術を行います。骨粗しょう症では骨がもろいために、さまざまな方法から最も良い手術法を選択します。

また、当院は3次救急指定病院であり、脊椎破裂骨折、脱臼骨折といった脊椎外傷の緊急手術治療も行っています。

治療の基本は内服や注射、装具療法などの保存療法です。十分な保存治療を行っても、患者様の日常生活や仕事にとって障害となっている場合は、病状の説明を行った上で、適切なタイミングで手術を行います。

近年の手術技術の進歩や、脊椎インプラントの改良に伴って、治療の選択肢は広がりつつあります。患者様に満足していただけるよう、十分なインフォームドコンセントを心がけて、日々努力しています。また、地域の医院や診療所などの医用機関と連携し、手術後も安心して治療継続ができるよう配慮いたします。

脊椎・脊髄疾患でお困りの方はご相談ください。

代表疾患

腰椎椎間板ヘルニア(ようついついかんばんへるにあ)

腰椎椎間板ヘルニアは急に発症することが多く、痛みを伴い、時に日常生活に大きな支障となる疾患です。当院ではMRI等により迅速な診断をしてから、まずは保存治療(痛み止めや坐薬の使用、あるいは神経ブロック等)を進めます。多くの場合は保存療法で症状が改善します。しかし、発症早期でも痛みが強い場合、保存治療を行っても痛みの改善が十分でない場合、治療中に下肢の麻痺となった場合、さらに膀胱直腸障害(排尿や排便の障害)となった場合には早期の手術治療を選択します。

腰椎椎間板ヘルニアに対する手術は、椎間板摘出術(Love法)を行っています。腰を小切開して、ヘルニア塊を摘出し神経の圧迫を取り除きます。下肢(あし)の痛みは手術後から軽くなるため、手術翌日から歩行を開始します。入院期間は1週間程度です。

腰部脊柱管狭窄症(ようぶせきちゅうかんきょうさくしょう)

頚椎から腰椎までの背骨(せぼね)には脊髄が通る脊柱管(せきちゅうかん)があります。脊髄神経は手足の運動や感覚機能、さらに排尿・排便など多様で重要な役割を担当しています。腰部脊柱管狭窄症は加齢に伴って緩やかに進む病気で、腰椎の脊柱管で神経が圧迫されて腰から足までのさまざまな症状が出ます。特徴的な症状として間欠性跛行(かんけつせいはこう)があります。これは、立ったり、歩いたりし続けると下肢(ふともも、ふくらはぎ、足)のしびれや痛みが出てくることで、重症の方は座って休むようになります。会陰部(肛門周囲)にしびれを感じることもあります。最初は、内服薬による治療やコルセット治療を行います。さらに、仙骨硬膜外ブロックや神経根ブロックなどのブロック療法を行うこともあります。心筋梗塞や脳出血のように生命に関わったり、急に進行して寝たきりになることはほとんどありませんが、日常生活に支障を来すことが多くなった際には手術治療を行います。ただし、下肢の麻痺が急に進んだり、排尿・排便の障害となった場合は早めの手術が必要となります。手術方法は、椎弓形成術といって脊柱管を拡大する方法(除圧術)を原則としています。腰椎すべり症、変性側弯症等で、脊柱の変形、不安定性を有する場合には、前述の除圧術に加えインプラントを用いた固定術を併用します。入院期間は2〜3週程度です。頚椎症性脊髄症(けいついしょうせいせきずいしょう)、頚椎後縦靭帯骨化症(けいついこうじゅうじんたいこつかしょう)

頚椎症性脊髄症の方は、脊柱管が元々狭いこと(発育性狭窄)などに、加齢による変化が加わり、頚髄の圧迫が生じます。頚椎後縦靭帯骨化症の方は、背骨を支える靭帯が骨化して頚髄が圧迫されます。皆さんが感じる症状は、手足のしびれ、手を使った細かい作業の障害、歩きにくさ(足がつっぱったり、歩き方が不安定になる)、更には手足の麻痺や排尿・排便の障害などです。症状の軽い方は頚椎カラー装具を着用してくびを保護したり、内服薬による治療を行います。手足の症状が重くなったり、急に進行している方には頚椎手術を行います。手術方法は棘突起縦割式椎弓形成術(きょくとっきじゅうかつしきついきゅうけいせいじゅつ)といって、くびの後ろから脊髄神経の通り道を広げる方法を原則としています。頚椎の変形が強い場合やズレのある場合は、スクリューを用いた脊椎固定術を併用します。入院期間は2週間程度です。

骨粗しょう症脊椎骨折(こつそしょうしょうせいせきついこっせつ)

骨粗しょう症というのは、骨の強度が低下してもろくなり、骨折を起こしやすくなる病気です。骨折が起こりやすい部位は3か所で、転んだ時に骨折する(1)手首や(2)太ももの付け根(大腿骨頚部骨折)、そして(3)脊椎(せぼね)です。転んで尻もちをつくなど、きっかけがはっきりしている場合もありますが、つまずいただけなど日常生活の中で気付かずに骨折することもあります。症状は起き上がる時の背中や腰の強い痛みが特徴です。骨折は、レントゲン検査やMRIで診断することができます。骨粗しょう症性脊椎骨折には、椎体がつぶれるだけの圧迫骨折(あっぱくこっせつ)と、砕けるように骨折する破裂骨折(はれつこっせつ)があります。重症度によって症状や治療が異なります。下肢の麻痺や痛みなど神経症状がない場合は、まず保存的な治療を行います。多くの患者さんは保存治療で症状の改善がみられます。内服や座薬などの痛み止めを使用しつつ、コルセットを作成して骨折が治るまでの2〜3ヶ月間使用します。骨粗しょう症に対する治療(内服や注射)を行っていない場合は開始します。痛みが強く日常生活動作が困難な場合は、10日間〜2週間くらいベッド上で安静にして、痛みが治まったところでコルセットを着けて、起き上がりや歩行などのリハビリテーションを開始します。

十分な保存治療を行っても痛みが取れない場合には、手術を行います。神経麻痺がなく、一定の条件を満たした場合、圧迫骨折には経皮的椎体形成術(けいひてきついたいけいせいじゅつ)を行います。これは、BKP(Balloon Kypho-Plasty:バルーンカイフォプラスティ)と呼ばれる方法で、骨折した椎体の中にバルーン(風船)で空間を作り、その空間に骨セメントを注入して椎体を安定させるというものです。全身麻酔で手術は30分から1時間程度で終わります。手術の傷は小さく、手術後もほとんど痛みを伴いません。手術後数日から1週間で退院が可能です。

下肢の痛みや麻痺など神経症状があり、コルセットによる保存的治療で改善しない場合は、脊椎の除圧術、あるいは除圧固定術といった手術を行います。骨粗しょう症では骨がもろいために、さまざまな方法から最も良い手術法を選択します。

脊椎外傷

当院は3次救急指定病院であり、高エネルギー外傷、多発外傷を生じた方の治療も救急医学科と連携して行っています。脊椎破裂骨折(せきついはれつこっせつ)、脊椎脱臼骨折(せきついだっきゅうこっせつ)といった脊椎(せぼね)の不安定性を伴い、脊髄損傷(せきずいそんしょう)を合併することもある脊椎外傷に対してはインプラントを用いた固定術を行っています。上肢グループ

上肢グループでは、肩甲帯(鎖骨・肩甲骨)に始まり、肩・肘・手関節から手指に至る上肢の疾患(急性外傷および陳旧性外傷・慢性疾患・スポーツ障害など)治療を行っています。

上肢疾患の手術件数は年間600〜700例程度と豊富で、日本手の外科学会 認定の手の外科専門医の基幹研修施設となっています。

当院には3名の作業療法士がおり、必要に応じて入院もしくは通院により術後リハビリを行っています。上肢グループ医師と作業療法士とで定期的にカンファレンスを行い、個々の症例について定期的に検討して成績の向上に努めています。

(1)

(1)

(2)

(2)

仕事中に機械に挟まれて母指を切断したが、再接着後3ヶ月。再接着された母指は支障なく使用されている。

(1)

(1)

(2)

(2)

(3)

(3)

(c-1)

(c-1)

(c-2)

(c-2)

(c-3)

(c-3)

(c-4)

(C-1,2)デュプイトレン拘縮により中指と小指の伸展が制限されていた。

(c-4)

(C-1,2)デュプイトレン拘縮により中指と小指の伸展が制限されていた。

(C-3,4)手術後1年。伸展制限はほぼ改善されている。

(c-1)

(c-1)

(c-2)

(c-2)

上肢疾患の手術件数は年間600〜700例程度と豊富で、日本手の外科学会 認定の手の外科専門医の基幹研修施設となっています。

当院には3名の作業療法士がおり、必要に応じて入院もしくは通院により術後リハビリを行っています。上肢グループ医師と作業療法士とで定期的にカンファレンスを行い、個々の症例について定期的に検討して成績の向上に努めています。

外傷疾患

骨折・脱臼・腱断裂や神経・血管損傷の治療を行っています。特に手指の構造は微細であるため、損傷に応じて拡大鏡(ルーペ)や手術用顕微鏡を用いてマイクロサージャリーを行っています。切断肢・指の再接着(症例参照)も行います。 屈筋腱損傷の後療法では、通院リハビリによる早期運動療法を行っており、良好な治療成績が得られています(症例参照)。慢性疾患

上肢の末梢神経障害(手根管症候群、肘部管症候群その他神経麻痺など)や、変形性関節症・関節不安定症、関節拘縮(外傷後拘縮、デュプイトレン拘縮(症例参照)、リウマチ性疾患、骨軟部腫瘍など、多種多様の疾患に対して豊富な治療経験を有しています。スポーツ疾患

野球肘の治療(離断性骨軟骨炎に対する形成手術)やTFCC(三角線維軟骨複合体)損傷(症例参照)を始め、各競技の特性を考慮して病態に応じた治療を行います。手関節鏡手術も行っています。実際の症例

母指再接着

(1)

(1) (2)

(2)示指屈筋腱断裂

(1)

(1) (2)

(2) (3)

(3)デュプイトレン拘縮

(c-1)

(c-1) (c-2)

(c-2) (c-3)

(c-3) (c-4)

(c-4)(C-3,4)手術後1年。伸展制限はほぼ改善されている。

TFCC損傷

(c-1)

(c-1) (c-2)

(c-2)(1,2)ともに手関節を捻って受傷し手関節尺側部痛や不安定性が生じたが、他院で診断がつかず紹介受診した症例。 検査によりTFCC損傷と診断した(右図は関節造影、左図はMRI)。

難治性の場合には、縫合や再建手術を行っている。

難治性の場合には、縫合や再建手術を行っている。

加齢に伴う変形性関節症、関節リウマチ・過去の外傷・炎症を誘因として発生する関節症・高度に破壊され修復不能な関節周辺骨折などに 対して人工関節が行われています。

指関節は、中手基節間関節(MP関節)、近位指節間関節(PIP関節)、遠位指節間関節(DIP関節)に 分けられますが、可動性よりも安定性が求められる母指のMP/IPを除いた4本の指のMP/PIP関節が人工指関節の適応となり、基本的にDIP 関節には適応がありません。

人工肘関節置換術は、関節リウマチや外傷に伴う関節変形による疼痛や不安定性、著明な可動域制限が適応となります。 軟部組織の状態が良好で不安定性が無く、比較的骨量が保たれている症例には表面置換型を、ムチランスタイプの関節リウマチなどの関節破壊が 高度な症例には半拘束型を行っており、症例に応じて適した人工関節を選択しています。

(1)

(1)

(2)

(2)

(3)

(1,2,3)数十年来の関節リウマチにより示〜小指MP関節の破壊・脱臼が生じており、疼痛や可動域制限により日常使用に困難が生じている。

(3)

(1,2,3)数十年来の関節リウマチにより示〜小指MP関節の破壊・脱臼が生じており、疼痛や可動域制限により日常使用に困難が生じている。

(4)

(4)

(5)

(5)

(6)

(4,5,6)示〜小指には人工関節を行い、母指にはMP関節固定術を行った。手術後リハビリには拘縮予防のために装具を併用

(6)

(4,5,6)示〜小指には人工関節を行い、母指にはMP関節固定術を行った。手術後リハビリには拘縮予防のために装具を併用

(7)

(7)

(8)

(8)

(7,8)手術後6ヶ月。指可動域は改善し、疼痛なく日常使用可能となっている。

(A-1)

(A-1)

(A-2)

(A-2)

(A-3)

(A-3)

(A-4)

(A-1,2)中指の変形性PIP関節症により関節破壊・変形が生じている。

(A-4)

(A-1,2)中指の変形性PIP関節症により関節破壊・変形が生じている。

(A-3,4)人工指関節置換後。変形は消失し、疼痛は消失した。

(1)

(1)

(2)

(2)

(3)

(3)

(4)

(1,2)関節リウマチによる肘関節変形があり、疼痛・可動域制限が生じていた。

(4)

(1,2)関節リウマチによる肘関節変形があり、疼痛・可動域制限が生じていた。

(3,4)軟部組織の状態が良好で骨量が温存されていたため、表面置換型人工関節を選択した。

(1)

(1)

(2)

(2)

(3)

(3)

(4)

(1,2)関節リウマチにより高度の肘関節破壊・不安定性が生じていた。

(4)

(1,2)関節リウマチにより高度の肘関節破壊・不安定性が生じていた。

(3,4)半拘束型人工関節を行い、安定した肘関節機能を獲得した。

指関節は、中手基節間関節(MP関節)、近位指節間関節(PIP関節)、遠位指節間関節(DIP関節)に 分けられますが、可動性よりも安定性が求められる母指のMP/IPを除いた4本の指のMP/PIP関節が人工指関節の適応となり、基本的にDIP 関節には適応がありません。

人工肘関節置換術は、関節リウマチや外傷に伴う関節変形による疼痛や不安定性、著明な可動域制限が適応となります。 軟部組織の状態が良好で不安定性が無く、比較的骨量が保たれている症例には表面置換型を、ムチランスタイプの関節リウマチなどの関節破壊が 高度な症例には半拘束型を行っており、症例に応じて適した人工関節を選択しています。

MP関節

関節リウマチによる変形(尺屈変形・掌側脱臼)に伴う手指巧緻障害や、炎症・外傷後の変形による慢性的な疼痛や著明な 可動域制限が人工関節の適応となります。当科では、MP関節における指の内・外転運動を許容する半拘束型人工関節を使用しています。人工指MP関節置換

(1)

(1) (2)

(2) (3)

(3) (4)

(4) (5)

(5) (6)

(6) (7)

(7) (8)

(8)PIP関節

加齢や外傷・リウマチなどによる関節変形・軟骨欠損に伴う慢性的な疼痛や著明な可動域制限が人工関節の適応となり、骨切除量を最小限とする表面置換型人工関節を使用しています。指背側の伸展機構の修復を要する症例でない限り、術後早期運動を可能にする腱を切離しない掌側切開で手術を行い、可動域の獲得に努めています。 (A-1)

(A-1) (A-2)

(A-2) (A-3)

(A-3) (A-4)

(A-4)(A-3,4)人工指関節置換後。変形は消失し、疼痛は消失した。

肘関節

(1)

(1) (2)

(2) (3)

(3) (4)

(4)(3,4)軟部組織の状態が良好で骨量が温存されていたため、表面置換型人工関節を選択した。

肘関節(高度破壊例)

(1)

(1) (2)

(2) (3)

(3) (4)

(4)(3,4)半拘束型人工関節を行い、安定した肘関節機能を獲得した。

診療内容

スタッフ紹介

部長

東 成一

専門領域

- 脊椎脊髄

所属学会 ・資格取得状況

日本整形外科学会 整形外科専門医

- 日本整形外科学会 脊椎脊髄病医

- 日本脊椎脊髄病学会 指導医

- 障害者自立支援法指定医

- 身体障害者福祉法指定医

部長

古賀 大介

専門領域

- 股関節

所属学会 ・資格取得状況

日本整形外科学会 整形外科専門医

- 日本整形外科学会 リウマチ医

- 日本リハビリテーション医学会 認定臨床医

- 変形性股関節症 診療ガイドライン策定委員

- 日本股関節学会 評議員

- 日本人工関節学会 評議員

- 日本人工関節学会 認定医

- 2021ヨーロッパ整形外科・外傷学会 学会賞受賞(Jacques Duparc Award)

- 身体障害者福祉法指定医

- The Best Doctors in Japan 2020-2021受賞

部長(医療社会事業部)

泉 亮良

部長(リハビリテーション科)

宮武 和正

所属学会 ・資格取得状況

日本整形外科学会 整形外科専門医

- 日本人工関節学会 認定医

- 日本リハビリテーション医学会 指導医

- 日本リハビリテーション医学会 リハビリテーション科専門医

副部長

中村 謙介

専門領域

- 膝・スポーツ整形

所属学会 ・資格取得状況

- 日本整形外科学会 整形外科専門医

副部長

岡崎 廉太郎

専門領域

- 脊椎脊髄

所属学会 ・資格取得状況

日本整形外科学会 整形外科専門医

- 日本整形外科学会 脊椎脊髄病医

- 日本脊椎脊髄病学会 指導医

副部長

齋籐 龍佑

医長

田 翔太

専門領域

- 脊椎脊髄

- 外傷治療

所属学会 ・資格取得状況

日本整形外科学会 整形外科専門医

- 日本整形外科学会 運動器リハビリテーション医

- 日本整形外科学会 脊椎脊髄病医

- AO Trauma Master Course 修了

- AO Trauma Japan 上級会員

- 臨床研修指導医

医長

小山 恭史

所属学会 ・資格取得状況

- 日本整形外科学会整形外科専門医

医長

堀井 千彬

医師

小林 秀彰

嘱託医師

阿部 淳

専攻医

浅見 大輔

専攻医

寒河江 綾彦

専攻医

秀 恵輔

専攻医

池野 信介

外来診療スケジュール

外来診療担当表

整形外科